山水軍民情 鄰里擁軍忙

——春節前夕走近基層一線擁軍隊伍

安徽省宣城市旌德縣

林長的“擁軍冊”

■湯偉 陳晨

春節前夕,在安徽省宣城市旌德縣蔡家橋鎮華川村,村級林長王宏明更忙碌了。這天,一大早他就趕往軍屬周兆根家中。

“王宏明隨身帶一個黑色挎包,里面裝有一本現役軍人家庭和重點優撫對象慰問花名冊。”一位村民告訴我們,王宏明巡林時每經過家門口掛有“光榮之家”牌匾的家庭,就會隨機走訪,記錄姓名、家庭近況等信息。

我們就此當面向王宏明求證。他解釋道:“年齡大了,不習慣用手機備忘錄,還是喜歡寫在本子上。我從2017年擔任村級林長起,就養成了這個習慣。”

2017年3月,安徽省在全國率先探索建立林長制,選擇合肥、宣城、安慶展開試點。當時盜采盜挖野生植物的現象時有發生,王宏明動員退役軍人、軍屬和各類優撫對象行動起來,一起制止違法行為。“軍屬站出來,效果大不一樣。”從那時起,王宏明對愛國擁軍有了更具體的理解。他趁著巡山護林的機會,把周邊退役軍人、軍屬和各類優撫對象逐一登記造冊。如今,“擁軍冊”名單已有30多戶。

在他帶動下,華川村“兩委”發起針對現役軍人家庭和重點優撫對象的關愛行動。優秀“兵媽媽”王菊蘭、華川村“最美軍嫂”王曉飛等,不僅成了華川村的“擁軍名片”,還成了當地綠色生態的“形象代言人”。從2020年起,華川村在旌德縣蔡家橋鎮武裝部支持下,每年“八一”都會走訪慰問退役軍人、軍屬和各類優撫對象家庭,對確有困難的家庭建立幫扶機制,幫助解決實際困難。“前幾年我老伴因病去世,治療期間花光了全部積蓄,靠大家幫助,我才挺了過來。”軍屬陶友娣說。

近年來,華川村依托良好的生態環境和濃厚的擁軍氛圍,先后引進多個創業項目,利用林業資源發展特色種養殖業和林下經濟。白茶生態觀光園、仙谷村靈芝基地的興起,帶動了周邊軍屬、退役軍人和各類優撫對象“家門口就業”。“去年村集體經濟收入達82萬元。”王宏明開心地說。

據悉,春節前王宏明和村“兩委”一班人已與旌德縣相關部門對接,謀劃籌集部分資金,計劃為返鄉退役士兵、軍烈屬和重點優撫對象提供創業補助,對在農村從事種植業、養殖業并達到一定規模的給予專項補貼。

黑龍江省鶴崗市興安區

田長的幸福感

■池福軍

“老哥哥,今年豐收了,糧食賣了不少錢吧?”春節前夕,黑龍江省鶴崗市興安區紅旗鎮峻豐村黨支書記、村級田長王軍,來到本村軍屬王樹林家慰問,一進門就寒暄起來。

“光玉米就比去年多產了一萬多斤。”王樹林連聲說,“今年收入更多了,感謝田長大力支持啊!”聽見這話,王軍有種幸福感。

峻豐村地處淺山區,低丘陵占比較大,降雨充沛時水土流失嚴重,形成一條條侵蝕溝,導致黑土破碎化和糧食產量下降,成為黑土地上的“傷疤”。

從2021年起,黑龍江省以治理耕地侵蝕溝為重點,加大資金投入,制定水土流失綜合防治技術標準,明確黑土區侵蝕溝治理思路、重點、目標任務和技術路線,針對侵蝕溝形成的機理,對癥下藥科學施治。

全國逐級設置田長,網格化、全覆蓋實施耕地保護監管。黑龍江省乘勢而上,全面推行耕地保護田長制,全力遏制耕地“非農化”、嚴格管控耕地“非糧化”,并在探索實踐中與基層擁軍工作形成良性互動。

2021年,王軍正式擔任村級田長。“經過實地核查,我們村向上級申報了全村需要治理的侵蝕溝。如今,一百多畝侵蝕溝變成了耕地,9戶軍屬和38戶退役軍人家庭直接受益。”王軍介紹,王樹林家就是其中之一。峻豐村人均耕地面積僅10畝,因侵蝕溝的出現,農田被分割,耕地被蠶食,王樹林家7畝耕地已經無法耕種。

冬季農閑時節,侵蝕溝治理緊鑼密鼓進行,一臺推土機正將侵蝕溝側面的陡坡削為緩坡。現場指揮施工的王軍說:“封凍期這段時間是治理侵蝕溝的黃金期,既不影響耕種也降低了對田地表層的破壞。”現場參加施工的王樹林介紹,去年他家7畝侵蝕溝全部治理完畢后,玉米產量增收一萬多斤,年均效益增長26%。

3年前,一份“村級田長責任書”送到王軍手上。3年后,村里8939畝耕地得到有效保護。為破解一個個難題,他嘗試構建退役軍人和軍屬家庭帶頭、全員共同參與的耕地保護機制,將保護耕地的責任落實到每一家農戶、每一塊土地。

家鄉農田興,戰士心田暖。“聽說家里情況越來越好,收入越來越多,我也更放心了!”王樹林的兒子王新在陸軍某部服役,給家里打來報喜電話,因表現突出,他2023年底榮立了三等功。

山東省泰安市東平縣

河長的開心事

■王倩 解放軍報特約記者 林琳

吃過早飯,山東省泰安市東平縣老湖鎮的軍屬老孟便拿起鐵鍬和掃帚,騎著電動車開始了一天的巡河。

老孟名叫孟廣禮,是一位民間河長,兒子在陸軍某部服役。近年來,東平縣實施東平湖生態環境綜合整治工程,天更藍,山更綠,水更清,環境更怡人。令孟廣禮開心的是,他擔任了民間河長。

東平湖是山東省第二大淡水湖,也是國家南水北調東線工程的重要樞紐。為保護來之不易的生態美景,東平縣實行三級河長制,目前共有縣級河長9人、鄉級河長96人、村級河長415人,另有義務河長112人、民間河長83人。其中村級河長、義務河長和民間河長中,退役軍人、軍屬和各類優撫對象占比較大。

走出家門不遠,孟廣禮來到東平湖旁邊的漁家風情小鎮。“老劉,新年好啊!你這垃圾箱擺放的位置有點影響飯店形象。新年新氣象,環境干凈整潔才能喜迎八方客。”說話間,孟廣禮與飯店店主一道把垃圾箱擺正,將掉落的廚余垃圾清掃至垃圾箱內。臨走,他還不忘叮囑,一定要按規定處理廚余垃圾,千萬別污染了只有一條馬路之隔的湖水。

騎行至漁港碼頭,看到滿地的鞭炮碎屑和河邊的白色垃圾,孟廣禮立即停車打掃。漁港碼頭位于東平湖岸,場地開闊,距離村莊不遠,常有群眾在這里燃放煙花爆竹。清理完畢,他忙趕往下一處“景點”。

沿湖大道路面平整,有多色點襯且靠近碧綠的湖水,是游客喜歡來打卡的“網紅大道”。孟廣禮將路邊“禁止游客下水”的標識牌擦拭干凈,迎接即將到來的游客高峰。

再往前走,就是東平湖濕地公園景區,景區講解員中有好幾位軍屬。濕地公園建成之初,孟廣禮鄭重推薦熱心軍嫂解淑芳報名擔任講解員。解淑芳家就住在湖邊,距離濕地公園不足2公里。作為一名軍嫂,能在家門口就業,宣傳保護家鄉的濕地公園,解淑芳干勁十足。在濕地公園入口處,孟廣禮與解淑芳相互拜年,聊家常、說環保,開心交流著。

春節前巡河,孟廣禮比平時更細致幾分。漁家風情小鎮、漁港碼頭、沿湖大道、濕地公園、苗圃基地,都是巡河的重點地段。與軍屬們共話河湖保潔、堤岸巡護、濕地監管,一起做好保護宣傳工作,他感到很有意義。

河南省漯河市源匯區

樓長的“串門訣”

■彭曉君 張佳佳

“您好,樓道里的雜物是您家的嗎?是否需要我找人幫您清理一下?”“請看,這是我省新出臺的軍人地位和權益保障條例。”春節期間,河南省漯河市源匯區老街街道濱西社區516號院2號樓樓長何琦,又開始“串門”了。在“串門”過程中,他耐心聽取每家住戶對樓棟管理的意見建議。

何琦是漯河職業技術學院教師,家在老街街道濱西社區516號院2號樓。在鄰里們一致推薦下,他愉快地擔起“樓長”職責。在何琦與軍屬代表、退役軍人、部分優撫對象共同努力下,樓道干凈整潔,鄰里和睦融洽。

去年,何琦發起組織軍屬親子運動會,邀請社區內軍屬和退役軍人共同參與。在他帶動下,樓長們對社區內軍屬、退役軍人和優撫對象關心幫扶更主動。一位退役軍人的兒子有殘疾,何琦積極聯系相關機構為他提供就業機會,協助解決具體困難。春節前,他又協調社區組建義工小組,為優撫對象提供涉軍法律、心理援助。

“擁軍是全社會的事,樓長發揮著‘最后一米’的特殊作用。”一位軍屬介紹,何琦除了扮靚社區樓棟、化解鄰里糾紛外,還與老街街道退役軍人服務站一起組織開展軍旅電影進社區、唱軍旅歌曲、講戰斗故事、“尋找身邊最美退役軍人”等活動,進一步濃厚了軍愛民民擁軍、軍民一家親的氛圍。

在實踐中,何琦總結出密切鄰里關系、樓宇擁軍的“串門訣”——串門要看對象,了解住戶不同需求;串門要把握好時間,不能給住戶添亂;串門要選準話題,爭取跟住戶有共同語言。靠這些管用的辦法,何琦以投身公益的突出表現,先后被評為“河南好人”、漯河市“道德模范”“十佳市民”“漯河好人”,還和妻子一起獲得“文明家庭”等榮譽。

二五里長街短巷,看不盡春秋冬夏;百十戶鄰里人家,說不完擁軍故事。在何琦等樓長們共同支持下,老街街道退役軍人服務站成立“戎耀沙澧退役軍人志愿者服務隊”、“五朵金花”工作室,開展“藍天”消防、溫暖傳遞、“1+1”環保宣傳等志愿活動。昔日一身戎裝的退役軍人穿上紅馬甲,發揮各自專長進社區、進樓宇提供志愿服務,營造喜慶祥和的節日氣氛。

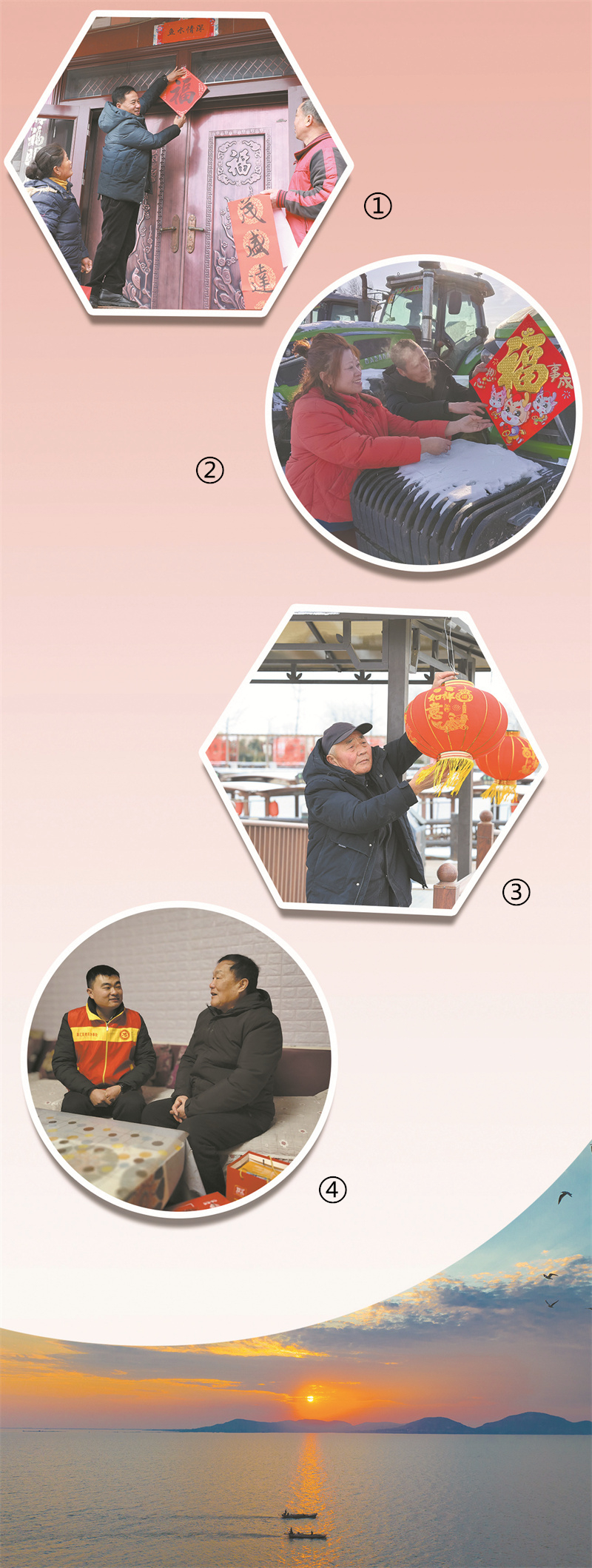

圖①:春節前夕,王宏明(中)為“光榮之家”送“福”。江建興攝

圖②:節日期間,王軍(右)和軍屬一起為農業生產機械貼“福”字、添喜氣。冀玉梅攝

圖③:春節前夕,孟廣禮巡河時在東平湖濕地公園掛上燈籠。李玉建攝

圖④:節日期間,何琦(左)走訪慰問社區退役軍人。關光華攝

圖⑤:東平湖日出。李玉建攝

【見證者說】

為優撫對象解難

■軍屬 王燕敏

身為老兵的父親生病時,我們受到政府和社會各界的關愛。鄰居們曾說:“優撫對象真是有福對象!”家里搬到城區后,我們又遇見了一位熱心擁軍的好樓長。

樓長帶頭擁軍,住戶積極響應,我們一家人又一次體會到:個體力量再大,也是單薄的;集體力量再小,也能托舉起家庭和個人。有句話說得好:“集體什么時候都能托住你,讓你兩腳站得穩。”我和家人商量好了,咱不能給當過兵的父親抹黑,從身邊事做起,積極參與擁軍行動,替政府分憂,為優撫對象解難。

讓父老鄉親放心

■戰士 褚彥澤

入伍快兩年了,每次與家人通話,總有不少收獲。家人告訴我,家鄉變化真大,從城鎮到鄉村,幾乎半年一個樣。縣城和鎮上,城市更新步伐加快,適老化改造惠及更多軍屬和優撫對象。鄉村里,全面振興成果處處可見,退役軍人就業創業有了更廣闊的舞臺。

“當兵就要當好兵!”每當我和戰友們講起這些變化,大家總是倍感振奮地表示:咱們后顧無憂,更應該甩開膀子在軍營好好干,苦練精兵,為家鄉爭光,當一個能打仗、打得贏的兵,讓父老鄉親放心。